Biopolitiques : usages d'un concept en temps de pandémie

Un livre est fait pour servir à des usages non définis par celui qui l’a écrit. Plus il y aura d’usages nouveaux, possibles, imprévus, plus je serai content !

Michel Foucault, 1975

[...] je cite une dernière fois Foucault -

Bernard-Henri Lévy, 2020

L’épidémie de COVID-19 aura donné lieu, entre-autres choses, à de nombreuses prises de positions publiques et médiatiques. On peut regretter que celles-ci n’aient que rarement été à la hauteur de la crise, quand elles ne donnaient pas tout simplement dans le covido-négationnisme. Or bien souvent, les influences théoriques (plus ou moins bien digérées) qui nourrissent de telles déclarations ne sont pas absolument explicites, mais se laissent entrevoir : par exemple, lorsque Alain Damasio compare le virus aux étrangers – « les migrants (…), les pas-comme-nous », etc.1 – et nous enjoint à accepter l'altérité du vivant qu'il constitue, on y décèle son appétence pour un certain vitalisme deleuzien, ou pour les travaux plus récents de Bruno Latour2. Doit-on pour autant jeter le bébé avec l'eau du bain, rendre Deleuze responsable des métaphores nauséabondes qu'il aurait indirectement « inspirées » ? En définitive, cette seule question n'est sans doute pas très pertinente, mais il me semble toutefois intéressant de s’arrêter un peu sur les manières concrètes dont un héritage conceptuel peut être mobilisé, si ce n’est dévoyé, pour servir des positionnements politiques inconséquents et dangereux.

Et, puisque parmi les théoriciens invoqués par les discours sur la pandémie, Michel Foucault semble être l'un des plus prisés (à vrai dire, cela n’a rien d’étonnant), j’aimerais me pencher sur son cas, et en particulier sur le concept de biopolitique – selon une double approche : disqualifier ses mésusages d’abord, et tenter ensuite de déterminer s’il peut, mieux utilisé, s’avérer tout de même éclairant dans nos approches de la situation pandémique.

In Nomine Foucault ?

Il nous faut donc aborder la manière dont la référence à Foucault a infusé les discours récents sur le COVID et ses conséquences. Les interventions publiques du philosophe Giorgio Agamben depuis maintenant deux ans semblent constituer un bon point de départ, dans la mesure où ce dernier, certes n’y mentionne directement Foucault qu’en de rares occasions, mais développe depuis plusieurs décennies une approche théorique qui entend continuer l’entreprise foucaldienne, notamment donc par la conception particulière qu’Agamben se fait de la biopolitique. La première de ces interventions est un court article initialement publié dans Il Manifesto sous le titre « L’état d’exception provoqué par une urgence injustifiée » le 26 février 2020, mais inclus plus tard dans un ensemble de textes rassemblés par Quodlibet, cette fois-ci titré « L’invention d’une épidémie »3 (ce changement de titre devant probablement à la surenchère dans laquelle Agamben s’est par la suite engagé). L’objet de cette tribune est donc de minimiser la gravité de la pandémie, en brandissant des chiffres qui l’assimileraient à une « gripette », voire d’en nier la réalité : « le terrorisme étant épuisé comme cause de mesures d’exception, l’invention d’une épidémie [offre] le prétexte idéal pour les étendre au-delà de toutes les limites ». Cet accent spécifique sur « l’état d’exception » apparaissait comme une évidence pour Agamben, qui en a fait l’un de ses concepts centraux, notamment via la figure de l’homo sacer qui donne son nom à sa fameuse série d’ouvrages. Pour lui, une telle situation est paradigmatiquement à l’œuvre dans les camps d’extermination nazis, dont la logique (« biopolitique ») préside aux formes de souverainetés contemporaines. Or il a poursuivi sur cette pente, poussant l’outrance jusqu’à déclarer que « les lois concernant ce qu’on appelle les "no-vax" [sont] dix fois plus restrictives que les lois fascistes de 1938 sur les non-aryens4 ». Aujourd’hui, le non-vacciné serait donc par excellence l’homme exclu de tout droit, sur qui toute atteinte est légitimée – voilà qui n’a pas manqué de plaire à des réseaux complotistes comme RéinfoCovid ou FranceSoir5.

Mais en quoi tout cela nous ramène-t-il à Foucault ? En fait, au-delà de la filiation intellectuelle avérée dans le cas d’Agamben, il apparaît que les deux penseurs se retrouvent pris dans un faisceau de discours revendiqués comme « radicaux », « résistants » ou même « révolutionnaires », mais dont il faudra montrer les implications délétères. Et, si certaines figures médiatiques installées ont pu invoquer Foucault comme une référence bon teint (à l’image de BHL, dans Ce virus qui rend fou), c’est bien au sein de « l’extrême-gauche », pour parler vite, que cette référence mérite réflexion et critique. Une publication d’Olivier Cheval sur le site lundimatin, plaque tournante du confusionnisme s’il en est, me semble fournir un bon exemple. Son deuxième volet6 s’appuie sur Agamben pour fustiger la « biopolitique » épidémique, puis le troisième propose de « penser ce qui nous arrive avec Michel Foucault ». Or, l’auteur finit assez vite par déclarer que, si « les foucaldiens ont souvent été très réservés face à la manière dont Giorgio Agamben a investi le champ critique de biopolitique », la crise « donne raison (…) à Agamben ». Les absents, et donc les morts, ont toujours tort… Non pas que je souhaite ici « absoudre » Foucault, mais cela est sans doute symptomatique de la manière dont ses travaux sont relus, depuis une perspective qui a souvent plus à voir avec les affinités complotistes et situées, par exemple, d’un Agamben. Que ces dernières soit consubstantielles à ses directions théoriques, ou bien une dérive récente de sa trajectoire intellectuelle, là n’est pas le propos7.

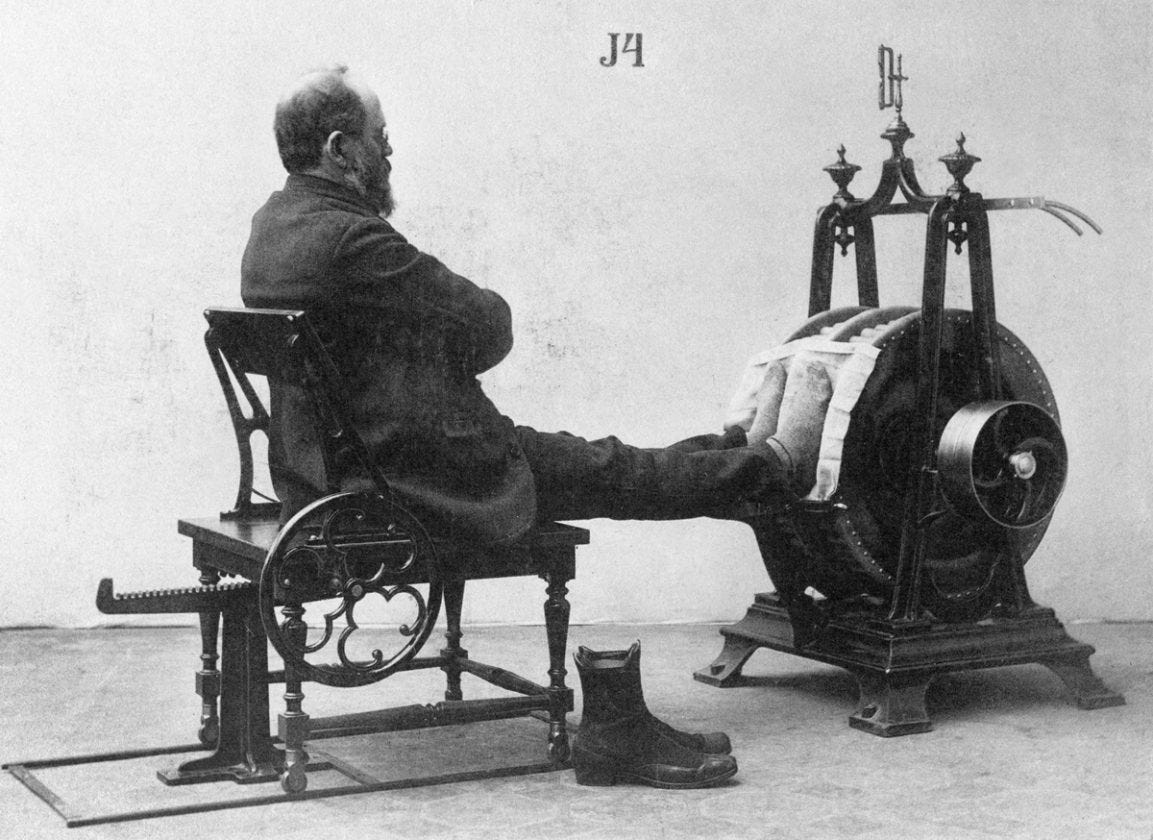

Arrêtons nous toutefois, puisque Cheval convoque tout de même Foucault, à ce qu’il en retient. Il fait quelques renvois aux cours et ouvrages qui élaborent la notion de biopolitique, mais je traiterai cela plus bas. L’article, plus notablement, commence et s’achève par le rappel des propos de Foucault sur la peste, évoquée dans le cours sur Les Anormaux8, puis dans des pages souvent citées de Surveiller et punir. Dans ces textes, deux « modèles de contrôle » sont examinés : l’exclusion des lépreux et le quadrillage de la ville pestiférée, en tant que le premier serait le modèle d’un exercice négatif du pouvoir, le second d’un exercice positif, propre à l’établissement de sociétés disciplinaires. « Le lépreux est pris dans une pratique du rejet, de l'exil-clôture ; on le laisse s'y perdre comme dans une masse qu'il importe peu de différencier ; les pestiférés sont pris dans un quadrillage tactique méticuleux où les différenciations individuelles sont les effets contraignants d'un pouvoir qui se multiplie, s'articule et se subdivise. Le grand renfermement d'une part ; le bon dressement de l'autre9. »

Voilà qui semble bien se prêter à guider nos analyses de la situation pandémique, mais notons deux choses. D’abord, rappelons à nouveau que la captation fréquente de ces références par le mouvement antivax et leurs alliés vient rabattre ces considérations précisément sur la notion d’exclusion (les non-vaccinés, les non-masqués, comme victimes auto-proclamées d’une exclusion politique), tendant à confondre les deux modèles et ramener « le lépreux » au milieu de la ville pestiférée. Ensuite, il faut justement insister sur le fait qu’il s’agit là de modèles. Foucault parle à leur sujet de « rêve politique » : ces schémas fonctionnent avant tout, du côté de l’exercice du pouvoir, comme imaginaire et comme référent technique ; « la ville pestiférée, (...) c’est l’utopie de la cité parfaitement gouvernée10 ». Il est certes ridicule de ne pas prendre en compte les façons dont, concrètement, la pandémie a été l’occasion de renforcements divers des procédures de surveillance et de contrôle, mais il est sans doute faux d’y voir une rupture, plutôt qu’une mise en exergue d’une logique déjà à l’œuvre en temps « normal » – par exemple, le ciblage différencié de certaines populations identifiées comme « indisciplinées »11 trouve avec l’épidémie de nouvelles manières de se déployer. Foucault insiste : « la peste (celle du moins qui reste à l'état de prévision), c'est l'épreuve au cours de laquelle on peut définir idéalement l'exercice du pouvoir disciplinaire. Pour faire fonctionner selon la pure théorie les droits et les lois, les juristes se mettaient imaginairement dans l'état de nature ; pour voir fonctionner les disciplines parfaites, les gouvernants rêvaient de l'état de peste12. » Ainsi, ce fonctionnement idéal ne saurait se réaliser pleinement dans une situation épidémique effective, dont on a vu qu’elle impliquait aussi pour une bonne part une désorganisation institutionnelle frappante. En revanche, dans ces même pages, Foucault entend montrer que ces modèles de contrôles trouvent leur application plus concrète au sein des lieux d’enfermements des sociétés disciplinaires (et c’est là, en fait, que l’exclusion du lépreux et le découpage des pestiférés trouvent vraiment à se confondre) : « l'asile psychiatrique, le pénitencier, la maison de correction, l'établissement d'éducation surveillée, et pour une part les hôpitaux, d'une façon générale toutes les instances de contrôle individuel fonctionnent sur un double mode ; celui du partage binaire et du marquage ; et celui de l'assignation coercitive, de la répartition différentielle13 ». En un sens, plutôt que de refuser les masques et la prudence, de peur de réaliser le rêve politique de nos dirigeants, les bruyants lecteurs de Foucault auraient pu s’intéresser à la situation catastrophique des détenus en pleine épidémie14. N’oublions pas que ces commentaires sur la peste, dans Surveiller et punir, ouvrent le chapitre sur le Panoptique, autre « rêve » politique, et ne laissons pas la force évocatrice des utopies du pouvoir détourner nos yeux de ses véritables lieux d’accomplissement.

Biopolitiques

Les pages que nous venons d’évoquer paraissent presque deux ans avant l’élaboration par Foucault de ce qui est sans doute le mot favori de ses lecteurs pandémiques. Il est donc temps de faire un sort à cette notion et, afin de cerner d’abord le genre de propos et d’horizon politique que sert assez souvent la référence à la biopolitique, je voudrais évoquer un livre qui en offre une expression assez typique. Il s’agit du Manifeste conspirationniste, publié anonymement (bien que le nom de Julien Coupat et plus généralement celui du Comité Invisible soit l’objet des suppositions) cette année. Un tel texte est, en raison de sa construction formelle, difficile à démêler – en le commentant, Pierre Tenne note avec justesse que « la confusion est un procédé stylistique avant d’être politique15 » : solidaire de sa démarche idéologique, ce style confus et surréférentiel a pour effet plus immédiat d’offrir un aspect déroutant pour la critique. Tentons tout de même de caractériser l’usage qui est fait du concept de biopolitique. Attendu que la biopolitique désignerait la constitution par le pouvoir de la vie en tant que l’un de ses objets (voire comme son objet par excellence), les auteurs lisent la période pandémique précisément comme son triomphe finalement advenu. Pour eux, la biopolitique semble vouloir dire en somme : « l’État s’occupe de ma santé, donc veut régler ma vie ». Ainsi, par une sorte d’élévation au rang de résistance politique du tempérament contrarien, toute participation à la prévention sanitaire, à la réduction des risques, à la solidarité épidémique, etc, serait réductible à la soumission au mot d’ordre biopolitique et, donc, serait un méprisable renoncement. Comme assumé par le titre de l’ouvrage, cette lecture prend un tour ouvertement conspirationniste dans ses formulations, jugeant que la « fourberie [de la biopolitique] est à la mesure de la prétention qui l’habite16 » – il ne s’agit donc pas de mettre au jour une certaine rationalité de l’exercice du pouvoir dans le domaine « biologique » et d’en construire la critique, mais de supposer de simples intentions sournoises. Je ne m’étendrai pas ici sur la manière dont une telle approche, qui se proclame subversive, fonctionne en réalité de concert avec l’action gouvernementale et dominante ; d’autres l’ont déjà fait17. On voit par ailleurs à quel point cela s’accompagne chez les auteurs d’un « suprémacisme sanitaire »18, qui oppose au contrôle de la santé la force fantasmée de corps « naturellement » sains et résistants : la maladie n’est pas grave, il est donc inutile de sacrifier nos « libertés » (et tant pis, faut-il lire sous les lignes, pour ceux dont les corps sont plus fragiles ou plus exposés). « La biopolitique, c’est la tyrannie de la faiblesse19 », nous dit-on explicitement. On oppose alors deux versions de la « vie » : l’une, objet du mensonge, qui ne sert que de prétexte au despotisme ; l’autre, puissance naturelle, qui ne saurait avoir besoin qu'on la préserve artificiellement – « cet État, donc, à la faveur de la propagation d’un virus à peine trois fois plus létal que la grippe saisonnière, se découvre la "vie" comme valeur sacrée. Tellement sacrée qu’elle n’a pas de valeur. Que tous les coûts sont permis20. » En voulant lever le voile d’une hypocrisie et en passant rapidement sur cette notion de « coût », les auteurs manquent précisément, il me semble, la pertinence possible du concept de biopolitique.

Il faut alors tenter d’en fournir une lecture plus conséquente. La tâche est cependant difficile : la « biopolitique » charrie avec elle une longue et sinueuse histoire sémantique21, et le fait est que le terme s’avère relativement flottant chez Foucault lui-même, entre 1976 et le début des années 80. Il serait tentant de simplement s’en référer à la définition donnée dans le résumé du cours justement intitulé Naissance de la biopolitique, à savoir « la manière dont on a essayé, depuis le XVIIIe siècle, de rationaliser les problèmes posés à la pratique gouvernementale par les phénomènes propres à un ensemble de vivants constitués en population : santé, hygiène, natalité, longévité, races…22 ». Si les auteurs du Manifeste et leurs homologues devaient retenir une définition foucaldienne du concept, ce serait sans doute celle-ci. Pourtant, ce même cours abandonne bien vite la notion pour se lancer dans une longue « histoire » de la gouvernementalité (néo)libérale, au motif que « l'analyse de la biopolitique ne peut se faire que lorsque l'on a compris le régime général de cette raison gouvernementale dont je vous parle, ce régime général que l'on peut appeler la question de vérité, (…) et par conséquent si on comprend bien de quoi il s'agit dans ce régime qui est le libéralisme23 ». Ainsi, la biopolitique semble être une sorte de porte d’entrée vers certains objets d’études, mais son analyse propre est régulièrement remise à plus tard par Foucault (la situation est analogue dans le cours de l’année précédente, Sécurité, territoire et population). Cela entre en concordance avec l’hypothèse, soutenue notamment par Frieder Vogelmann, que la « biopolitique » doit toujours être appréhendée d’abord comme un concept critique. On peut se pencher, pour s’en convaincre, sur sa première utilisation (publiée) par Foucault, dans la dernière partie de La Volonté de savoir (« Droit de mort et pouvoir sur la vie ») : le fait que ce concept soit d’abord forgé pour contrer le régime de vérité institué par les discours sur la « sexualité », tend à poser la biopolitique comme outil pour l’émergence de nouvelles pratiques et de nouveaux discours, de « contre-vérités », à opposer au cadre dominant. Parler de « biopolitique », c’est avant tout porter un diagnostic sur notre présent et son histoire, dont la visée n’est pas réellement descriptive mais proprement combative. Or, « plutôt qu’un concept critique désignant les contre-vérités qui résultent du diagnostic de Foucault sur le présent, la "biopolitique" est maintenant un concept descriptif désignant l’objet analysé24 ». De fait, étant donnée sa dissémination (chez Agamben, Hardt & Negri, Lemke, etc.), le concept aura toujours le risque de se figer en diverses « images » de la société, perdant ainsi son caractère instrumental et, « par conséquent, "l’analyse biopolitique" doit produire un nouveau contre-savoir, ou bien procéder selon un nouveau modèle de critique25. » Essayons, justement, de proposer une critique de la situation pandémique ; directement via le concept biopolitique, d’abord, puis en y faisant appel de manière plus détournée.

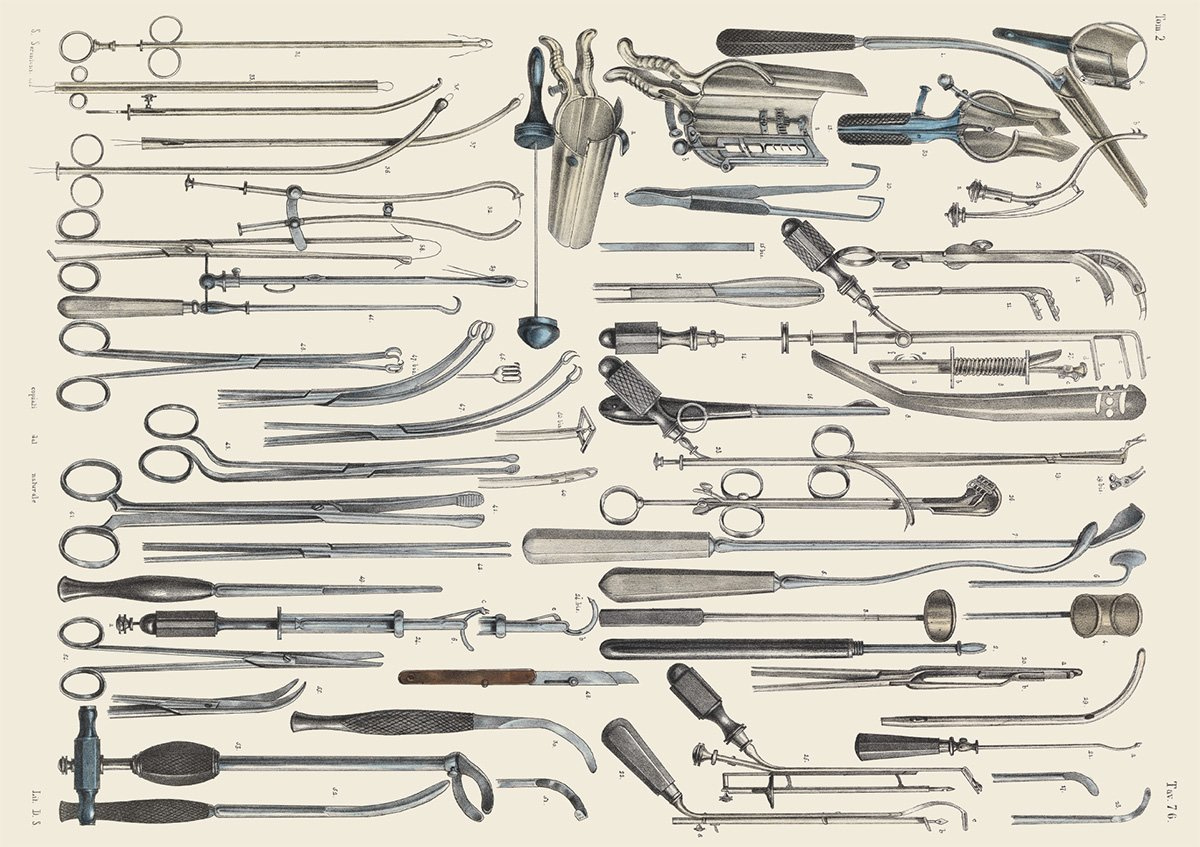

Commençons donc par la première conception élaborée parallèlement par Foucault dans son cours de 1976, «Il faut défendre la société », et dans le premier tome de L’Histoire de la sexualité. Ce qui se joue dans ces textes, c’est l’identification d’une nouvelle « technologie » de pouvoir à la suite des procédures disciplinaires et, en conséquence, la biopolitique se dessine comme l’exercice d’un « bio-pouvoir », que Foucault caractérise comme renversement : « le droit de souveraineté, c’est donc celui de faire mourir ou de laisser vivre. Et puis, c’est ce nouveau droit qui s'installe : le droit de faire vivre et de laisser mourir26. » Conjointement à ce renversement, l’objet (conceptuel et pratique) de la biopolitique la distingue de la discipline : là où cette dernière s’exerce sur le corps particulier, la biopolitique se porte au niveau de « l’homme espèce » ; « après une première prise de pouvoir sur le corps qui s’est faite sur le mode de l’individualisation, on a une seconde prise de pouvoir qui (…) est massifiante27 ». Où l’on voit que les concepts de discipline et de biopolitique, s’ils peuvent renvoyer à deux périodisations historiques successives, peuvent aussi s’envisager comme dispositifs complémentaires de pouvoir. Or, cette perspective semble bien s’appliquer à la situation pandémique que nous connaissons, mais il est alors clair que nos « conspirationnistes » et cie. n’ont retenu de la formule biopolitique que le « faire vivre » – refusant alors ce qui est reçu comme une hétéronomie insupportable – et totalement oublié le « laisser mourir ». En effet, si l’épidémie de COVID-19 nous a donné un quelconque spectacle, c’est celui de l’organisation politique d’une acceptation : la mort de millions de personnes. Tandis que des philosophes du dimanche venait clamer sur les plateaux télés que nos sociétés peinaient à présent à accepter la mort humaine, c’est au contraire une masse énorme de morts « acceptables » qui se construisait sous nos yeux (sans parler des vies détériorées par la maladie). Il s’agit alors de mettre en jeu la deuxième caractéristique de la biopolitique que nous évoquions : son aspect populationniste. Ce que l’on voit avec la pandémie, c’est que la population est posée en objet politique, mais en tant que cet objet est divisible. La population de l’espèce est rationalisée comme composée de populations nationales, en leur sein, de populations sacrifiables et indispensables, de populations utiles et inutiles, etc. Les personnes âgées, les pauvres, les immigrés, les personnes immunodéprimées ou handicapées, autant de « populations » qui ne sont pas soumises à la même évaluation : ce n’est pas « la vie », hypostase brouillonne, qui devient « la valeur suprême », mais certaines vies qui sont évaluées en regard des autres. Et voilà pourquoi la notion de coût est également importante, pourquoi Foucault inscrit ses développements dans une histoire de la gouvernementalité libérale : parce que que les vies humaines, agrégées comme populations, sont entre-autres des variables d’ajustement et soumises à un calcul différentiel. Le marché, nous dit-il, est instance de véridiction ; il sanctionne un rapport entre coûts et bénéfices et la « maximisation de la vie » est médiée par la logique du capital. Lorsque les écoles étaient maintenues ouvertes, lorsqu’on arguait qu’il fallait bien « faire tourner l’économie », c’est au sein de ce cadre que se déployait une action qu’on peut dire « biopolitique ». Le concept, ainsi, peut être envisagé comme un outil pour la critique du mode de production capitaliste – outil sans doute pas indispensable, mais peut-être pratique – et des formes d’État qu’il suppose, en tant par exemple que les divers segments du prolétariat sont constituées comme populations « travailleuses ». Le pouvoir, en temps de pandémie, « fait vivre », mais ce qui importe, c’est de savoir qui, pour quoi, et plus encore, de savoir qui on laisse mourir.

À ce propos, j’évoquerai pour terminer un concept adjacent à celui de biopolitique et qui semble également propre à éclairer le moment pandémique. Les auteurs du Manifeste ont beau jeu de citer Foucault, qui remarque « la coexistence, au sein des structures politiques, d’énormes machines de destructions et d’institutions dévouées à la protection individuelle », et suggère que « la thanatopolitique est ainsi l’envers de la biopolitique28». Ils ont l'air, encore et toujours, d'en faire une expression de l’hypocrisie et de la fourberie biopolitiques, mais cet « envers » mérite d’être creusé. C’est précisément ce qu’a tenté de faire Achille Mbembe29, en parlant lui de « nécropolitique », et d’autres à sa suite. Or, dans le cas de la pandémie, la nécropolitique apparaît comme un aspect saillant, ce qu’entend montrer Jack Bratich, en particulier par l’étude des mouvements covido-négationnistes d’extrême-droite. Il pose alors la figure de l’« État homi-suicide30 », c’est-à-dire d’institutions politiques qui, par la gestion de leurs populations, se montrent enclines à un « sacrifice » massif (que cela soit complètement assumé dans le cas d’un pays comme le Brésil, où le président Bolsonaro niait la réalité du virus, et dans une certaine mesure aux États-Unis, ou bien rapporté à une « gestion raisonné » du problème dans un pays comme la France). Mais, ajoute-il, se concentrer sur les États isolément ne permet pas de tout comprendre et, via un détour par Deleuze et Guattari, il s’intéresse à l’action nécropolitique de la société, à « la culture microfasciste [qui] développe un corps en réseau (individualisé et collectivisé) capable de tuer et d'être tué. » Le « corps politique » participe donc lui-même, parfois de bon gré, à sa constitution en « population », à son établissement comme objet bio- et nécro-politique – il se fait vivre et se laisse mourir.

En définitive, je ne crois pas avoir ici démontré le caractère incontournable du concept de biopolitique pour « penser ce qui nous arrive » (quelle prétention, d’ailleurs), mais je crois en revanche qu’on peut en faire un usage qui soit plus stimulant et moins sinistre que ce que nous servent les fossoyeurs de tout bord.

Appendice : Prodiges et vertiges de la boîte à outils

Dans ce qui précède, j’ai souvent utilisé le terme d’« outil » pour désigner le concept de biopolitique (notamment pour souligner sa fonction critique). Or, si le mot peut rebuter certains esprits, Foucault le revendiqua pour sa part, déclarant par exemple : « Je voudrais que mes livres soient une sorte de tool-box dans lequel les autres puissent aller fouiller pour y trouver un outil avec lequel ils pourraient faire ce que bon leur semble, dans leur domaine (…). Je n’écris pas pour un public, j’écris pour des utilisateurs, non pas pour des lecteurs31. » Bien sûr, cela a de quoi réjouir : lui qui entendait remettre en cause la suprématie de l’auteur sur son œuvre, dans la préface de L’Histoire de la folie et, évidemment, sa conférence Qu’est-ce qu’un auteur ?, Foucault vient confirmer ici que sa fonction d’intellectuel n’est pas de dicter ce qu’il faut dire et penser, mais de donner des moyens (modestes) pour l’action et la réflexion. Déjà au début de sa carrière éditoriale, il faillit publier ceci : « il m’arrivera de parler de mes propres livres comme si, plus proche d’eux que personne, j’étais presque seul au fait de leurs secrets (…). Mais ce ne sera sans doute rien de plus qu’une apparence32. »

Toutefois, la question se pose alors (surtout quand nous avons vu les lectures dommageables qui ont pu être faites de l’œuvre foucaldienne) : si l’auteur ne peut plus, ne doit plus, fonctionner comme instance de véridiction quant aux discours qui portent sur ses œuvres ou qui en émergent, est-ce qu’un complet désordre interprétatif doit lui succéder, ou bien faudra-t-il un autre critère ? Sans doute trouverons-nous satisfaction en lisant d’autres déclarations, telles que celle-ci : « j’espère que la vérité de mes livres est dans l’avenir33. » Ici, Foucault ne dit pas que tout ce qu’on fera de ses livres aura valeur de vérité ; cette formule vient clore le récit de révoltes de prisonniers, lesquels avaient lu Surveiller et punir, ce qui constitue pour lui une manifestation éclatante de ce qu’il cherche à faire. Alors, à la figure du fabriquant d’outils, se substitue celle de « l’artificier », et Foucault se plaît à affirmer vouloir « écrire des livres-bombes ». En ce cas, les utilisateurs ne doivent pas être n’importe qui, mais bien celles et ceux-là mêmes qui sont pris dans les dispositifs que ses livres étudient. Les fous, les prisonniers, les homosexuels, etc., seront les poseurs de bombes.

Mais, un constat simple demeure, à savoir qu’il y a de bonnes et de mauvaises manières de se servir d’un outil et de bons et de mauvais endroits où poser des explosifs. « Pour celui qui a un marteau, tous les problèmes sont des clous », et pour celui à qui on donne un concept...il devrait réfléchir aux problèmes d’abord. La posture de Foucault est donc louable, mais pousse à la prudence. Si bien que lui-même, à l’occasion, n’a finalement pas manqué de « corriger » certaines manières d’utiliser ses concepts. Alors, suivant le déplacements de ses intérêts théoriques vers l’éthique personnelle, « Foucault renonce à une partie de la réserve ou de la désinvolture de l’artisan au profit de la vigilance de ces maîtres en arts martiaux qui savent que les usages efficaces exigent de former des usagers à la hauteur. Les livres ne sont plus des outils prêts à l’emploi mais proposent des exercices critiques de transformation de soi. L’expérience ne se substitue pas pour autant aux usages, elle rend possibles des usages nouveaux et féconds des analyses et concepts34 ». Quitte à nous obstiner à lire et à piocher de quoi se battre, autant être des usagers à la hauteur.

A. Damasio, « Immunité partout, humanité nulle part. Et si l’on battait le capitalisme sur le terrain du désir ? », Revue du Crieur, no. 20, 2022. Damasio va même plus loin : le virus serait irrecevable, « comme sont irrecevables les exilés d’Afghanistan, les miraculés en canot sur la Méditerranée, les réfugiés de Syrie ou nos simples voisins du Maghreb, les sangliers dans nos champs, les cafards dans un appart, les souris du métro, l’islam, les Noirs, le kebab, le burkini, les toiles d’araignées, les mauvaises herbes dans mon jardin, les abeilles sur mon pot de miel, le rap féminin, la copine queer de ma fille ou l’antiraciste qui pointe ton colonialisme tranquille. » Pénétrant…

Cf. B. Latour, Où suis-je ?, La Découverte, 2021.

G. Agamben, « L’invenzione di un’epidemia », [en ligne].

G. Agamben, Intervention pour la « Commissione Dubbio e Precauzione », janv. 2022.

Ces derniers se félicitent ici de sa présence au « congrès » franco-italien où se déroulait l’intervention précédemment citée.

O. Cheval, « L’immunité, l’exception, la mort [2/4] : Penser ce qui nous arrive avec Giorgio Agamben » [en ligne].

Anticipons un peu sur la notion plus particulière de biopolitique : Agamben en développe une approche qui diverge notablement de celle de Foucault, en ce qu’elle ne vise plus vraiment à étudier certaines formes de gouvernementalité moderne et contemporaines, mais à caractériser la logique originaire du pouvoir politique. De plus, elle repose sur une conception problématique de la vie (entre zoè et bios, vie “naturelle” ou vie politique) : point nodal de l’exercice du pouvoir, la “vie” serait également, par une sorte de retour métaphysique, le moyen d’y résister. Cf. K. Genel, “Le biopouvoir chez Foucault et Agamben”, Methodos no. 4, 2004.

Cf. M. Foucault, Les Anormaux. Cours au Collège de France (1974-1975), Gallimard/Seuil, 1999, Cours du 15/01/75.

M. Foucault, Surveiller et punir, Gallimard, 1975, p. 200.

Ibid.

Cf. entre-autres cet article. Ici, selon un processus plus général mis en évidence, par exemple, par D. Fassin (2011) ou M. Rigouste (2012), la concentration de l’action policière sur telle zone et telle partie de la population paraît se justifier rétroactivement par la mise en évidence d’une “surcriminalité” - tandis que c’est cette action excédentaire qui “produit” cet excédent statistique.

M. Foucault, Surveiller et punir, op.cit., p. 200.

Ibid., p. 201.

Cf. D. Fassin, « À l’épreuve de la pandémie » (Postface), in Punir. Une passion contemporaine, Seuil, 2020.

P. Tenne, « Le style conspirationniste », 2022 [en ligne].

Manifeste conspirationniste, Seuil, 2022, p. 220.

Cf. Collectif Cabrioles, « Face à la pandémie, le camp des luttes doit sortir du déni », 2022 [en ligne].

Cf. M. Steenhagen, « Loathe fascism ? Then don’t be a health supremacist », 2022 [en ligne].

Manifeste conspirationniste, op.cit., p. 217. Faut-il rappeler la parenté d’une telle thématisation avec la manière paranoïaque dont le fascisme dépeint ses ennemis (les juifs en particulier) comme naturellement faibles et inférieurs, mais étant parvenus par duplicité à acquérir une supériorité artificielle ?

Ibid., p. 197.

Cf. T. Lemke, « Une analytique de la biopolitique : considérations sur l’histoire et l’actualité d’un concept controversé » [trad. non publiée de Cristophe Lucchese].

M. Foucault, Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France (1978-1979), Gallimard/Seuil, 2004, p. 323.

Ibid., p. 44.

F. Vogelmann, « Biopolitics as a critical diagnosis », in The Sage Handbook of Frankfurt School Critical Theory, Sage Publications, 2018, p. 1429. Je traduis.

Ibid.

M.Foucault, « Il faut défendre la société ». Cours au Collège de France (1976), Gallimard/Seuil, 1997, p. 214.

Ibid., p. 216.

M. Foucault, « La technologie politique des individus » (1974), in Dits et écrits II, Gallimard, 2001, no. 364, pp. 1634 & 1645.

Cf. A. Mbembe, « Nécropolitique », Raisons politiques vol. 21, no. 1, 2006.

J. Bratich, « "Donnez-moi la liberté ou donnez-moi le Covid !" : Les manifestations anti-prévention comme déssurrection nécropopuliste », 2021, trad. Collectif Cabrioles [en ligne].

M. Foucault, « Prisons et asiles dans les mécanismes du pouvoir » (1982), in Dits et écrits I, Gallimard, 2001, no. 136, p. 1391.

M. Foucault, « "Le livre et le sujet". Première version de L’Archéologie du savoir. Introduction », in Foucault, Editions de l’Herne, 2011, pp. 73-74.

M. Foucault, « Foucault étudie la raison d’État » (1980), in Dits et écrits II, Gallimard, 2001, no. 280, p. 860.

T. Bénatouïl, « Chapitre 2. "J’écris pour des utilisateurs" », in Usages de Foucault, PUF, 2014, p. 42.